リーチ先生/バーナード・リーチ 原田マハ・濱田庄司・柳宗悦・富本憲吉

●リーチ先生

いまでは「リーチ」という人名は、2019年のラグビーワールドカップ日本大会で主将として日本チームを率いた「リーチ・マイケル」の方が有名であろう。しかし、日本の美術界では「リーチ」と言えば「バーナード・リーチ」が初めに挙げられる。

2015年、美術関係の小説で人気の原田マハ執筆の「リーチ先生」という小説が刊行されている。この主人公は実在ではないが沖亀乃介・沖高市という九州・小鹿田出身の陶芸家親子とバーナード・リーチとの交流を描いた小説である。登場人物には濱田庄司・柳宗悦・富本憲吉・六世尾形乾山・高村光太郎などがいるが、こうした実在の人物とリーチとの交流があったことは事実である。明治維新後の西洋美術と日本美術との出会いの中でリーチが見続けた民芸やかかわる人物たちとの交流はフィクションではあるが実に面白く描けており、編集子推奨の一冊である。

バーナード・リーチというイギリス人は、日本美術、とりわけ日本の陶芸の中で何を見つけ、何を日本に残したのであろうか。

●リーチの来日

バーナード・リーチは香港生まれのイギリス人である。香港は1887年当時はイギリス人植民地であり、日本との往来も当時から盛んであったようで、生後、母親が死別し、日本の祖父の元で京都と彦根で過ごしたことがあった。3歳の時に父親の再婚により香港に戻り、さらに父親とともにシンガポールで過ごしたことがあったが、イギリスで成人を迎えている。青年期に小泉八雲の小説と出合い、日本へのあこがれが募り、学んでいた銅版画/エッチングで生計を立てていくことを決意し、日本への移住を果たす。東京・上野に居を構えたリーチは、もちろんいくばくかの貯えがあったろうが、幸いなことに版画の生徒ができ、生活の礎ができた。この生徒の中には小説家・里見惇、洋画家・岸田劉生がいたという。その後、柳宗悦、志賀直哉や高村光太郎との知遇を得ている。

陶芸に接して初めて関心を持った時はお茶席でのことだった。その関心を止めることのできないリーチは横浜の宮川香山を訪ねている。引き続き知り合いとなった富本憲吉ととともに、六世尾形乾山に入門し、陶芸の世界にのめりこんでいった。そして、来日して四年目、26歳の時に自宅に窯を築いたという。その翌年には東京・銀座で個展を開くまでとなった。

●イギリスへの帰国と築窯

リーチは1915年一度、中国の北京へ移住したが、翌年に日本へと戻ることとなる。作陶は奈良の富本憲吉、東京の乾山、そして千葉の柳宗悦邸に新たな窯を築き、作品を作り続けた。一時は、東京・麻布の黒田清輝邸の中にも窯を作り、使わせてもらっていたという。

1920年、33歳となったリーチはイギリスへの帰国を決める。また、イギリスのセントアイブスに窯(リーチポタリー)を築くこととなり、のちに人間国宝となる濱田庄司を連れていくこととなった。濱田の助力により窯の立ち上げはスムーズにできたが、1923年に日本では関東大震災が発生し、濱田はその後日本に帰国、リーチは独力で窯を運営することとなった。日本では大正から昭和に移り、1934年には再度の来日を果たした。

●東と西を超えて

しかし、第二次世界大戦により、日本と英国は敵対関係になる。この間、戦前・戦中・戦後とあわただしい時間が過ぎていったが、1953年に三度目の来日を果たし、日本各地の窯場や陶工を訪ねている。また、イギリスや日本のみならずアメリカやデンマークなどでもリーチの作品が紹介され、欧米の陶芸界で第一人者として認められている。

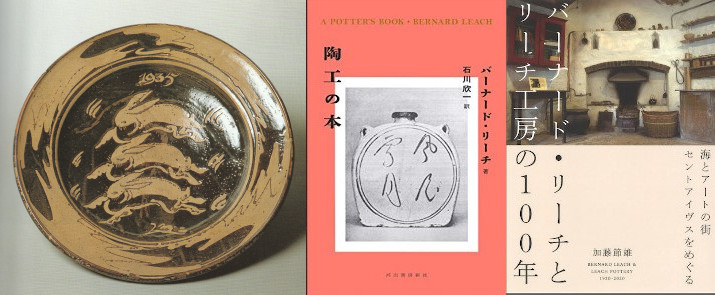

リーチの陶芸界への貢献は、作品の発表のみならず、陶芸の書物の執筆により陶芸への門戸を広げたことにある。リーチが執筆した「陶工の本」という陶器の製造工程や技術を記した本がある。この原文はもちろん英文であるが、数度と和訳されて日本の陶工にも大いに役立った。また、その内容に一部疑義の残る部分(佐野乾山について)はあるが「乾山」という尾形光琳・乾山の研究書も執筆しており、日本文化への造詣の深さを垣間見ることができる。また、自伝「東と西を超えて」ではイギリスに居てもなお持ち続けた、日本への想いや絆を綴っている。

リーチの晩年は、視力が衰え、ほぼ失明状態であったと伝わり、1977年に92歳で天寿を全うした。しかし、築窯から100年、イギリス・セントアイブスのリーチポタリーは今も後を引き継いだ陶工たちによって作品が生み出されている。

\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/

URL:https://kotto-kotaro.com/line/

\メールで無料査定を希望の方はこちら/

URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/

WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!

お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157

関連記事

買取実績

こたろうの買取品目一覧

絵画

掛軸

茶道具

陶器・磁器

中国骨董品

刀剣・日本刀・武具

工芸品

漆器

彫刻

木工品

西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品

珊瑚

骨董品

古銭

書道具

切手

アンティーク家具

べっ甲

時計・貴金属・宝石

古書