空気を焼く陶磁器/穴窯・登窯・唐津焼・美濃焼・加藤景延

●穴窯と登窯

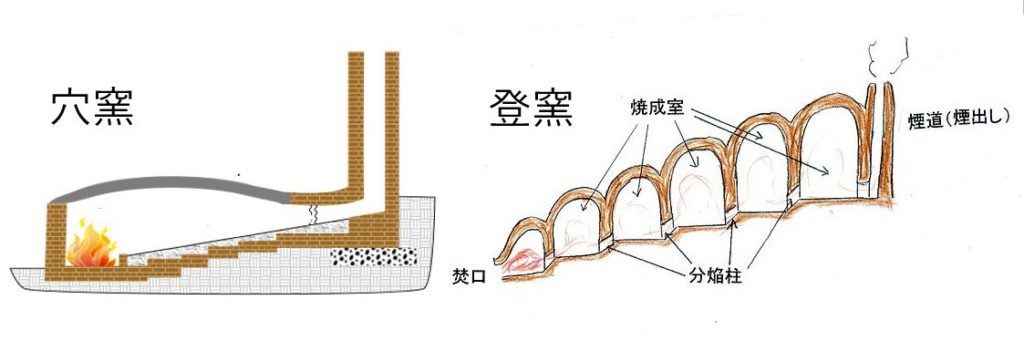

益子や笠間、信楽や伊賀、備前などの窯業地を訪ねると薪を燃料とした窯に出会える。その多くは登窯で、次いで穴窯が多い。構造的な違いとしては、穴窯の内部は一室であり、登窯は二室以上の複数の部屋が連なっているものである。歴史的には登窯が穴窯より後世に完成されたもので、効率的に陶磁器の焼成ができるようになった窯である。

では、なぜ登窯が効率的かというと、「陶磁器が焼ける」メカニズムに理由がある。陶磁器は、料理の焼肉や焼魚と異なっており、炎を素地に直接当てること自体にはあまり意味がない。基本的に「焼物」と陶磁器は呼ばれているが、実は焼いているのは空気であり、空気が陶磁器の素地を高温で熱することで、陶磁器は焼きあがる。現在陶芸で数多く使用されている窯には電気窯がある。この電気窯では還元焼成という方法をとらない限り炎が出ない。でも、陶磁器は焼きあがる。さらに言えば、多くの陶磁器の被膜として用いられている釉薬は素地自体が高温なるにつれて釉薬の内側から溶け始めるのである。したがって、炎が当たることと釉薬が解けることも関係がない。

●穴窯

先に述べたように、一室のみで、いわば原始的な窯である。日本には五世紀に朝鮮から伝わったとされている。一室のみなので実際の焼成が簡単なのか?というと、実はそうでもない。そもそも薪に限らずものを燃やすためには、酸素が必要となるために常に空気を取り入れていく必要がある。一方、ものが燃えるにつれて二酸化炭素やススが室内にたまっていくので、これらを逃がしていかねばならない。つまり、低温の空気を取り入れて、空気を高温にし、徐々に二酸化炭素・ススの濃度が高くなった空気を逃がす、というプロセスが持続されて陶磁器が焼き上がるのである。

そこで、穴窯が非効率と判断される点であるが、一室という構造上、上記プロセスがハイスピードで起こる。つまり、せっかくあっためた空気が短時間で外に逃げてしまうのである。その防止措置として、焼成前には焼く陶磁器をなるべく密に詰めて、空気の流れを複雑にしつつ、陶磁器自体に蓄熱させて、暖められた高温の空気をなるべく内部で効率的に利用する、ということが基本となる。ただし、どうしても穴窯の場合、高温となった空気をまんべんなく一室のすべてにいきわたらせるのは難しい。いわゆる「生焼け」ということが起こりやすいという欠点は付きまとってくる。

もっとも、信楽や伊賀などは、陶土自体が高温に耐える良質の土であり、二度三度と焼成を繰り返すことによって、陶土をきちんと焼き締めつつ、薪の灰が景色となって風情のある作品を生み出すこともある。こうした風情ある作品を好み、また比較的コンパクトな窯であることから、現在でも穴窯での焼成作品をメインとして取り組む陶芸家も数多くいる。

●陶磁器の技術革新・登窯

登窯が効率の良い窯であることはどのような理由によるか?それは個々の燃焼室を人がギリギリ入れるくらいに小さく設計してある点による。先に述べたように、登窯でも空気を高温にすることが大事である。登窯は小さな燃焼室内で温まった空気を巡回させ、まんべんなく陶磁器の素地に熱を与えることができる。さらに温まった空気は次の燃焼室やその次の燃焼室でも陶磁器の素地に熱を与えてから外に出ていくという構造になっている。また穴窯と同様に焚口という正面手前に燃料となる薪の投入口を持っていることはほぼ登窯も同じだが、「横ざし」という小さな薪の投入口が窯の側面にあり、焚口で温まった空気をそれぞれの燃焼室で更に必要な高温に仕上げることができる。それは温まった空気を無駄にせず、かつ窯の末端まで十分高温が維持できるという仕組みなのである。

登窯は1500年代後半に朝鮮から佐賀県の唐津地方にもたらされたものとされている。関東以北では陶磁器を「せともの」と呼び、瀬戸地方の陶磁器が主に流通しているたが、西日本では「からつもの」と呼ぶ地域があるようである。つまり、高い効率の登窯により唐津では多数の陶磁器を生産できたことを示す言葉でもある。

1500年代後半という時代は茶の湯の発展期でもある。それぞれの道具の数が必要とされ、中国からもたらされた陶磁器だけでは足りないものとなっていく。また茶の湯においては「創意工夫」が要求され、新たな道具も必要とされてくるようになる。当時の首都・京都に近い窯場として古くから伊賀・信楽がある。さらには瀬戸も古い窯場として知られているが、この頃には瀬戸から一山超えた美濃へと窯場は広がりを見せていた。当時の窯は大窯と呼ばれる穴窯の大型のものである。非効率な穴窯はサイズが大きくなったからといって燃焼効率が上がるものではない。それでも、京都での茶陶のニーズにこたえるべく、1600年前後までこうした大窯に頼り生産していた。この瀬戸から美濃に移り住むこととなった陶工の中に加藤景延という者がいる。彼はあるとき唐津から来た者に登窯の話を聞き、その話でピンとくる。そして「登窯を美濃にも作りたい」と思い、唐津まで見分に行き、ついには登窯を美濃に作り上げた。この発想が美濃焼を陶磁器のスターダムに押し上げるきっかけとなり、そののち登窯で焼成された織部焼が京都市中を席巻した。焼成の技術革新が生んだ一大ムーブメントであった。

\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/

URL:https://kotto-kotaro.com/line/

\メールで無料査定を希望の方はこちら/

URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/

WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!

お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157

関連記事

買取実績

こたろうの買取品目一覧

絵画

掛軸

茶道具

陶器・磁器

中国骨董品

刀剣・日本刀・武具

工芸品

漆器

彫刻

木工品

西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品

珊瑚

骨董品

古銭

書道具

切手

アンティーク家具

べっ甲

時計・貴金属・宝石

古書