世界に渡るマクズウェア・真葛焼/宮川香山・真葛香山・横浜焼・宮川香斎

●京焼・宮川家

京都に江戸時代より続く、宮川香斎という窯元がある。現在で六代となる京焼の人気窯元である。色絵作品を得意として、その華やかな色合いはいかにも京焼らしい作品で、野々村仁清や尾形乾山の意匠を引き継ぐものもある。この宮川家では、自らを京焼とは言わず真葛焼と称している。もともと宮川の家系は、宮川香斎家系の先祖・宮川小兵衛の長男の家系であり、次男の家系が別に分かれていた。この次男の家系である宮川長造が京都・祇園の真葛が原に窯を開いたことから真葛焼という名称を使い始めている。そして、この宮川家次男の家系・長造の子がマクズウェアとしてその作品が世界に知られるようになる人物が四男の陶工・初代真葛香山である。

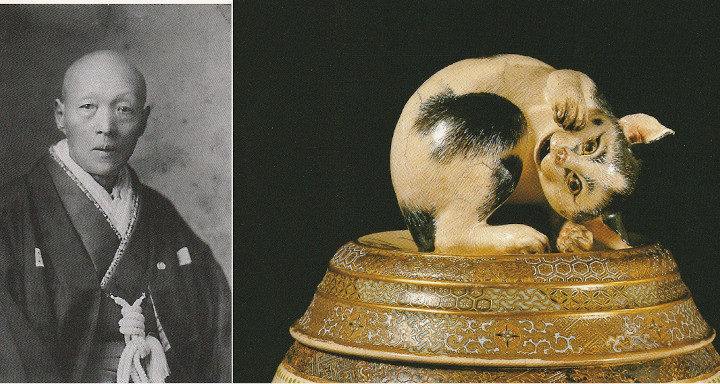

●初代真葛香山と横浜真葛焼

初代真葛香山の父親である長造は幕府末・1851年に逝去している。香山が跡を継いで明治維新を迎えていたが、1870年、元薩摩藩士である小松帯刀らの要請に応じ、横浜で工房を開くことになった。 小松たち元薩摩藩士らは、明治政府の殖産興業の役割として、横浜港から世界へと輸出される陶器の窯元が必要と考えていたのである。

京都では本家・宮川家の手前、次男の家系としてはわずらわしさもあったのであろうことから、香山は横浜という新天地で新たな作陶へと進んでいったようである。時に香山29歳の時である。

元々の依頼主は旧薩摩藩の関係者であるから、当時輸出用陶器として欧米向けに作られていた色絵金襴手の薩摩焼を香山は製作した。これは横浜焼ともいわれるものである。

しかし、この横浜焼は加飾として本金を多用したことからコストのかかる焼物である。そこで、香山はコストを抑えた新たな技法へと取り組む。単に、装飾を減らすということではなく、別の次元ての装飾を試みた。それが、高浮彫という技法である。

平面上での色絵から離れ、立体的な造形を取り入れた陶器である。これは先に成形された器体に対して彫刻を施すのみならず、別のパーツを接着して組み込むということを行っている。陶磁器の製作においては、別々に作られたものを一つのものに組上げることは容易ではない。

成形後に陶土自体が水分を十分含んでいる時にはまだしも、乾燥が進んだ状態のときは接着されたように見えても、乾燥時、素焼時、本焼時の各段階で接着が剥がれたり、亀裂が生じることが往々にして起こる。

これは製作時の違い、サイズの違いによって陶土自体の収縮率が異なるため、先の各段階で起こる現象である。簡便にこれを避けるためには、別々に製作したものを本焼の釉薬が溶ける段階で接着させるということはできる。これは平面的な陶器、例えば皿や陶板上に乗せて本焼することで接着は概ね可能である。しかし、壺状で起立した陶器の側面ではこうした技法は困難を伴う。

この製作上の困難さと出来上がった装飾に真葛焼の価値がある。

●マクズウェアの世界的評価とターニングポイント・晩年、真葛焼の変遷

この時期の香山の作品の特徴としては、植物や動物の装飾が取り付けられているということである。香山はより精密に動物を描くため、鷹や熊までも自宅敷地内で飼育したとのことである。こうした努力もあり、1876年のフィラデルフィア万国博覧会で出品された作品が外国人に評判となった。そして、香山の製作した作品はマクズウェアとして人気を博し、横浜から世界各国へと旅立っていったのである。その結果、日本国内ではこの高浮彫の作品はあまり残っていない。しかし、近代になって、日本人コレクターが海外から買い戻して、現在国内各地の美術館で見られるようになったことはうれしい限りである。

香山は高浮彫の技法により1896年に帝国技芸員の指定を受ける。その一方、高浮彫の技法は生産ロスや製作時間の長期化により真葛焼としての事業存続を難しくさせた。そのため、香山は中国・清朝の陶磁器を研究し、こちらを模した陶磁器の輸出にも力を入れている。そして、香山は1916年、75歳で亡くなった。

初代亡き後、養子が二代となり、さらに二代の長男が三代を継ぎ、昭和まで窯は続いていた。しかし、1945年の横浜大空襲で真葛窯の三代とその家族、職人が罹災・死亡し、窯は途絶えた。戦後、難を逃れた三代の弟が四代として窯を復興させたものの、四代の死後についに廃窯となってしまった。 そして、四代香山の死後、真葛焼の名称は本家が引き継ぐことになり、現在、京都の宮川香斎が真葛焼の名称を使用している。

\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/

URL:https://kotto-kotaro.com/line/

\メールで無料査定を希望の方はこちら/

URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/

WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!

お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157

関連記事

買取実績

こたろうの買取品目一覧

絵画

掛軸

茶道具

陶器・磁器

中国骨董品

刀剣・日本刀・武具

工芸品

漆器

彫刻

木工品

西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品

珊瑚

骨董品

古銭

書道具

切手

アンティーク家具

べっ甲

時計・貴金属・宝石

古書